Textos

Texto

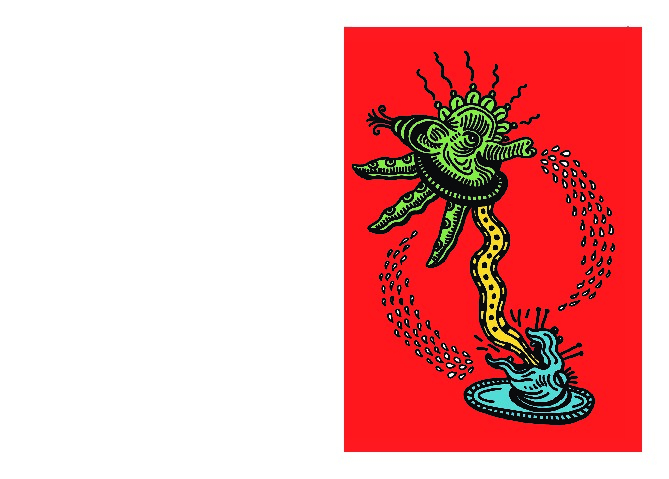

El piquete

Descripción

Por ambos lados, pastizales y yuyos se agitan con la fuerza de un chorri o de fuente enferma. Amarillos casi blancos, pelos de vieja que acarician el suelo de arenisca, suelo de desierto, piedras sin forma que ni siquiera sirven para hacer sapito porque no hay agua en los bordes de la ruta de la muerte. Tampoco hay carteles, ni alambrado. Sólo autos viejos, un Falcon, un Fairline verde oxidado, sobre el capot un cráneo de vaca carcomido por el sol. Y altares. De piedra o de lata, hechos por algún familiar de los que chocaron. Gente que resbaló sin darse cuenta en el tibio barro de la hipnosis. El médico me toma el pulso. Mi brazo crispado me recuerda esos cientos de brazos casi lampiños, sin reloj, manos transpiradas y laxas que en un acto reflejo volantean con estupor y con torpeza, drogadas de culpa. No es romántico. En un segundo estás adentro del trompo de la muerte, un espiral de vértigo donde en el centro espera un camión Iveco de fabricación nacional, o un Toyota Corolla que paseaba la dignidad y la adrenalina de un jubilado del ministerio de economía. Y pum-pum, crash, hagamos palmas todos juntos, abrazados en un samba hasta la fogata de hierro y plástico y huesos y pelo chamuscado que veneran los pobladores de General Acha, el pueblo al que la ruta de la muerte corta como una guillotina.

* Párrafo del texto extraído como resumen.

Vanoli, H. (2015). El piquete. Buenos Aires: Ministerio de Cultura de la Nación

Categorias:

Colecciones:

Recuerda

La cultura y la educación necesitan de tu apoyo activo.

Información del autor

ACUEDI

ACUEDI son las siglas de la Asociación por la Cultura y Educación Digital. Somos una asociación civil sin fines de lucro, con sede en Lima (Perú), fundada en noviembre del 2011. Nuestro principal objetivo es incentivar la lectura y la investigación académica, especialmente dentro de espacios digitales. Para ello hemos diseñado una serie de proyectos, todos ellos relacionados entre sí. Este es nuestro proyecto principal, nuestra Biblioteca DIgital ACUEDI que tiene hasta el momento más de 12 mil textos de acceso gratuito. Como tenemos que financiar este proyecto de algún modo, ya que solo contamos con el apoyo constante y desinteresado de la Fundación M.J. Bustamante de la Fuente, hemos creado otros proyectos como ACUEDI Ediciones, donde publicamos libros impresos y digitales, y la Librería ACUEDI, donde vendemos libros nuestros y de editoriales amigas ya sea mediante redes sociales, mediante esta plataforma, en eventos o en ferias de libros.ACUEDI